Un posto al sole

L'invasione in Etiopia, una storia di rilievo enorme, ma semisconosciuta e (finora) priva di impatto popolare

Cito a memoria Umberto Eco, le nostre conoscenze non si basano tanto sullo studio dei saggi quanto sulla cultura popolare: cinema, televisione, fumetto, e così via. Per fare un esempio, credo di non avere mai letto un libro di storia sulla guerra del Vietnam, eppure ho un’idea di quello che è avvenuto attraverso film come Il Cacciatore, Apocalypse Now, Platoon, libri come Il Simpatizzante, o fotografie come quella della bambina colpita dal napalm.

Se questo presupposto è vero, allora è facile immaginare che l’invasione dell’Etiopia sia un tema perlopiù sconosciuto.

Purtroppo, non c’è stato nessun Francis Ford Coppola a scolpire nel nostro immaginario la figura di un colonnello italiano che ama l’odore dell’iprite al mattino e guida i suoi uomini a bombardare i tucul di un villaggio etiope con la cavalcata delle Valchirie in sottofondo.

Così come per Guernica, nessun Picasso si è mai ispirato alla devastazione di Harar, all’epoca città aperta, da molti considerata la quarta località santa dell’Islam. Per inciso, gli orrori di entrambi gli eventi sono stati rivelati dallo stesso corrispondente, George Steer, a un solo anno di distanza.

Io per primo sapevo poco o nulla della conquista dell’Etiopia prima di lavorare a Yekatit 12. Tuttavia, si tratta di una lacuna particolarmente grave se si pensa che gli storici la considerano la più imponente campagna coloniale contemporanea, uno scontro con impatti globali superiori a quelli della Grande Guerra, nonché probabilmente la miccia che fa esplodere il secondo conflitto mondiale. È una storia che dobbiamo conoscere.

Il Duce ha in mente di conquistare l’Etiopia già a metà degli anni venti. I motivi di questa idea sono principalmente due. Il primo è dare terreni da coltivare alle masse di braccianti, disoccupati, contadini che fanno fatica a sopravvivere. La terra al popolo è una delle promesse tradite della prima guerra mondiale che il fascismo, con piglio rivoluzionario, promette di riscattare. Poi però, una volta arrivati al potere, i fascisti si rivelano uno strumento di conservazione dell’ordine costituito e di tutela degli interessi padronali. Allora, l’unico modo di assegnare delle terre è quello di prenderne di nuove, conquistandole con la forza.

Il secondo motivo è costruire l’impero, fattore decisivo per il consenso del regime. La visione di Mussolini prevede un’Italia all’altezza della gloria di Roma, destinata a dominare il mondo. Pretende un “posto al sole” insieme alle altre potenze europee, per sanare la “vittoria mutilata” dagli accordi di pace di Versailles del 1919, dove gli alleati ci hanno concesso “scarse briciole del ricco bottino coloniale”.

Non è soltanto un esercito che tende verso i suoi obiettivi, ma è un popolo intero di quarantaquattro milioni di anime, contro il quale si tenta di consumare la più nera delle ingiustizie: quella di toglierci un po’ di posto al sole”. - Musssolini

Le colonie che l’Italia già possiede sono inadeguate per questi scopi. L’Eritrea è piccola, la Libia “uno scatolone di sabbia”, la Somalia condivisa con gli Inglesi. Si identifica come nuovo obiettivo l’Etiopia, una regione importante, fertile, e soprattutto l’ultima rimasta disponibile (insieme alla Liberia) nella corsa alla spartizione dell’Africa, un fenomeno che comincia a fine ottocento e che è terminato già da un pezzo.

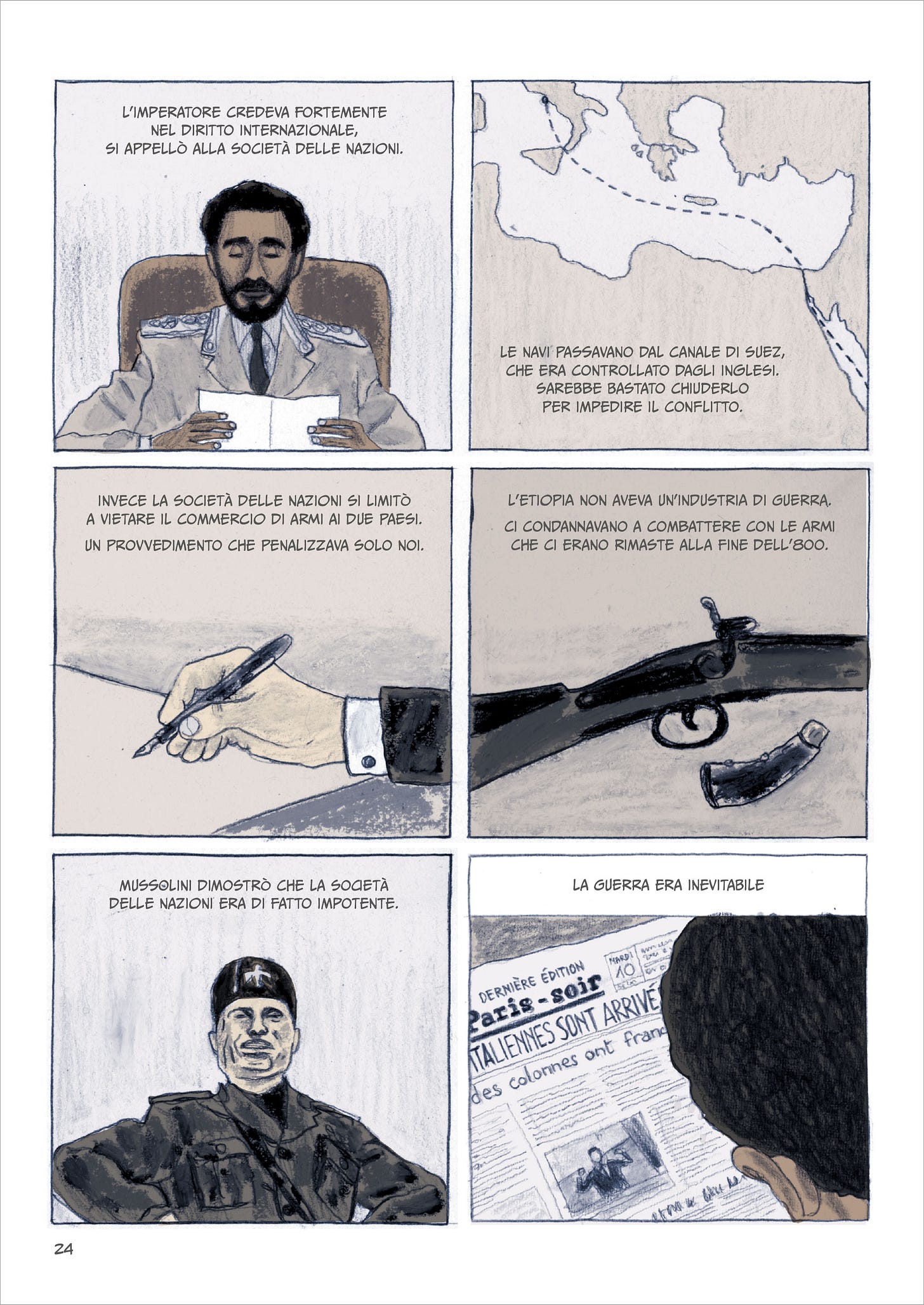

In questo quadro, l’Etiopia è l’unico grande paese africano che è riuscita a rimanere indipendente, membro a pieno titolo della Società delle Nazioni (l’equivalente dell’ONU dell’epoca). Per ottenere un’adesione di massa al progetto, il regime parla di missione civilizzatrice nei confronti di un luogo barbaro e selvaggio. La verità è diversa, lontana dalla propaganda. Con tutti i suoi limiti, l’imperatore Haile Selassie è impegnato in politiche di modernizzazione per mantenere la pluralità etnica e religiosa, eliminare il commercio degli schiavi, contribuire positivamente al diritto internazionale, creare una classe dirigente evoluta finanziando borse di studio in patria e all’estero. È il simbolo di un movimento, l’etiopismo, che sostiene la dignità degli africani, afflitti dalla piaga della schiavitù, e il loro diritto all’autogoverno. Dalla Giamaica si diffonde addirittura il culto del rastafarianesimo (dal nome Ras Tafari di Haile Selassie prima dell’incoronazione) che venera l’imperatore etiope come una specie di divinità.

Il prestigio dell’Etiopia è tale che si scatenano mobilitazioni in suo sostegno in tutto il mondo: in Palestina, Siria, Libano, Yemen, negli ambienti dell’emigrazione algerina delle città francesi, nell’Africa sub sahariana (in particolare in Ghana, Kenya, Sudafrica), nel Regno Unito con personalità del movimento panafricanista come Jomo Kenyatta (futuro presidente del Kenya), C.R.L James, George Padmore, o suffragette come Sylvia Pankhurst, in Asia dove i rapporti tra Cina e Italia subiscono un progressivo deterioramento, e infine negli Stati Uniti con forti scontri tra la minoranza nera e quella italiana.

L’invasione dell’Etiopia non è una semplice avventura, ma una guerra nazionale e fascista a tutti gli effetti, con Mussolini coinvolto in primo piano negli aspetti decisionali. Nel 1935 comincia una processione di navi cariche di armamenti e soldati che salpano dal porto di Napoli e arrivano in Eritrea. Il Duce non vuole correre il rischio di un’altra Adua, decide di stanziare una quantità di forze impressionanti, paragonabile solo a quella degli americani in Vietnam o dei francesi in Algeria, altra vicenda valorizzata sul grande schermo dal capolavoro La Battaglia di Algeri.

Dalla preparazione iniziale all’apice dei combattimenti l’Italia mette in campo più di trecentomila militari, quasi novantamila ascari, centomila lavoratori militarizzati, diecimila mitragliatrici, più di mille cannoni, duecentocinquanta carri armati, circa centomila quadrupedi, quindicimila automezzi. Le risorse belliche includono oltre trecento tonnellate di armi chimiche, vietate dalla Convenzione di Ginevra del 1925 (sottoscritta anche dall’Italia), e trecentocinquanta aerei che garantiscono il dominio completo dei cieli.

Gli etiopi, invece, non hanno un’industria di guerra, possono disporre solo di armi bianche, vecchi fucili dell’ottocento (quelli con cui avevano respinto gli italiani durante la prima incursione), qualche mitragliatrice e pochi cannoni. Ad eccezione di una piccola accademia militare, sono sprovvisti di un sistema strutturato di difesa, devono imbastire un esercito improvvisato con l’arruolamento di cittadini comuni.

La Società delle Nazioni tenta invano di fermare il conflitto. Istituisce delle sanzioni contro l’Italia, che però ottengono il classico contraccolpo “rally around the flag”, ovverosia un aumento del consenso interno che il governo consegue presentando il paese come vittima di un accerchiamento internazionale. I diplomatici francesi e inglesi portano avanti alcuni blandi tentativi di pacificazione, ma vogliono evitare di contrariare Mussolini, alleato chiave in funzione anti-tedesca. Si palesa l’impotenza della Società delle Nazioni di fronte all’aggressione di uno stato sovrano, una validazione cruciale per Hitler e i suoi piani futuri.

Il 5 ottobre 1935 il Generale De Bono attraversa il fiume Mareb, che definisce il confine tra l’Eritrea e l’Etiopia, dando il via alle ostilità senza nemmeno una dichiarazione formale. Nei due mesi successivi le operazioni procedono a rilento; il Duce esautora De Bono e affida il comando a Badoglio, ritenuto più spregiudicato. Badoglio accelera l’avanzata dal fronte nord, mentre Graziani procede da sud. Nonostante la coraggiosa lotta degli etiopi, la disparità di forze tra le due armate è soverchiante. Si tratta di una guerra senza storia, una sequenza di massacri, con bombardamenti che colpiscono anche la popolazione civile e gli ospedali della Croce Rossa. Il conflitto termina dopo sette mesi; Badoglio entra trionfalmente ad Addis Abeba il 5 maggio 1936 e quattro giorni dopo, dal balcone di Piazza Venezia, Mussolini proclama l’impero.

Questa vicenda non ha (ancora) interessato maestri come Coppola o Pontecorvo, capaci di metterla in luce e sensibilizzare intere generazioni. Esistono comunque narrazioni popolari che, a mio modesto parere, vale la pena citare. Nel fumetto, l’esempio più pertinente è un albo Bonelli di Claudio Nizzi intitolato Abissinia!. Per il cinema, Inconscio italiano di Guadagnino, che purtroppo ha avuto una distribuzione limitatissima. Va segnalato l’importante documentario Fascist Legacy della BBC, boicottato dalla RAI che ne acquistò i diritti in esclusiva per impedirne la trasmissione. Infine, la letteratura: Tempo di uccidere di Flaiano, Regina di fiori e di perle di Gabriella Ghermandi, Sangue giusto di Francesca Melandri, Cronache della polvere di Zoya Barontini, Il re ombra di Maaza Mengiste.

Yekatit 12 si inserisce all’interno di questo percorso con la speranza che un linguaggio immediato ed accessibile come il fumetto possa dare un piccolo contributo a far conoscere questo pezzo importante della nostra storia.