Adua

Un episodio che diventa il mito fondativo dell'Etiopia, una speranza di liberazione per l'Africa, e una vergogna indelebile per l'Italia

Adua è l’episodio conclusivo della prima guerra di Abissinia, ma è molto più di una semplice battaglia. È la più grande sconfitta di un esercito europeo in Africa, una pietra miliare nella storia coloniale. Gli etiopi sbaragliano gli italiani in uno scontro decisivo, arrestano l’invasione, e mantengono l’indipendenza. Come dice Angelo Del Boca, è un episodio che dà fiducia e coscienza a tutto il contintente, dimostra ai neri che l'uomo bianco non è invincibile, che il colonialismo si può fermare. La disfatta dell’Italia fa arrabbiare gli inglesi, preoccupa i francesi (per quanto avversi all’espansione italiana), l'esploratore Stanley, al servizio di Leopoldo II del Belgio, scrive:

Sentiamo il colpo così acutamente come fosse stato inflitto a noi stessi

Come abbiamo visto, l’Italia comincia la sua campagna con due batoste disastrose: la prima sull’Amba Alagi nel dicembre 1895, la seconda a Macallè nel gennaio 1896.

Il Presidente del Consiglio Francesco Crispi è sulla graticola. Il conflitto in Etiopia è un bagno di sangue. In tutti i sensi, tant’è che il Ministro delle Finanze Sidney Sonnino è contrario a proseguire per evitare il dissesto economico. La logica suggerirebbe di limitare i danni e ritirarsi. Ma Crispi deve dimostrare che l’Italia è al pari delle altre potenze europee, vuole andare avanti.

In realtà, gli unici che vanno avanti sono gli etiopi. Forti di ben due vittorie proseguono il viaggio verso nord. Le armate di Menelik II sono composte da comandanti prestigiosi, ciascuno alla guida di una propria divisione. Tra questi l’imperatrice Taitù Batùl (moglie di Menelik), Ras Mekonnen (cugino dell’imperatore), Ras Alula (trionfatore di Dogali), e Ras Mengesha (ex rivale al trono). Prendono posizione su un altura chiamata Abba Garima, vicina alla città di Adua, ideale per un obiettivo molto ambizioso che stanno valutando: invadere l’Eritrea e riprendersi la colonia concessa agli italiani.

Il comandante italiano Oreste Baratieri promette a Crispi che sconfiggerà Menelik, lo riporterà in Italia chiuso in gabbia. Mette insieme circa diecimila soldati nazionali, seimila ascari eritrei, cinquanta mitragliatrici. Dovrebbero bastare, no? In fin dei conti, stanno per affrontare dei “selvaggi” armati solo di lance, frecce, scimitarre, e qualche fucile francese comprato da avventurieri come il poeta maledetto Arthur Rimbaud.

Ma ci sono due elementi che Baratieri non ha considerato. Il primo è la complessità del territorio, ricco di foreste, gole, vallate, altopiani, con la nebbia pronta a toglierti visibilità. Non esattamente il contesto ideale, anche perché gli italiani sono sprovvisti di mappe affidabili.

Il secondo aspetto è la forza dell’esercito etiope. Le informazioni dicono che sia composto da trenta o quarantamila combattenti. In realtà, sono quasi centoventimila. E c’è un dettaglio che sorprenderà gli italiani anche durante l’invasione condotta dal fascismo quarant’anni più tardi: gli etiopi hanno un coraggio da leoni, sono pronti a morire per difendere il proprio paese, attaccano in massa e avanzano nonostante i compagni cadano al loro fianco falciati dalle mitragliatrici. In questo modo riescono a far valere la superiorità numerica, che è soverchiante.

Al di là delle roboanti dichiarazioni di facciata, il generale sa di essere appeso a un filo. Riceve da Crispi un telegramma sferzante:

Codesta è una tisi militare non una guerra: piccole scaramucce, nelle quali ci troviamo sempre inferiori di numero dinanzi al nemico; sciupio di eroismi senza successo.

Il 29 febbraio 1896 si tiene un consiglio sul monte Saurià. Forse Baratieri ha realizzato che il governo lo vuole sostituire con un nuovo generale, Antonio Baldissera (che sta arrivando per comunicargli la notizia di persona). O forse si rende conto che i suoi uomini sono allo stremo. Mancano medicinali, scarpe, ricambi per le armi, cibo. C’è chi ammazza di nascosto le bestie da soma per mangiarle. Insomma, bisogna sbloccare la situazione in fretta prima che degeneri.

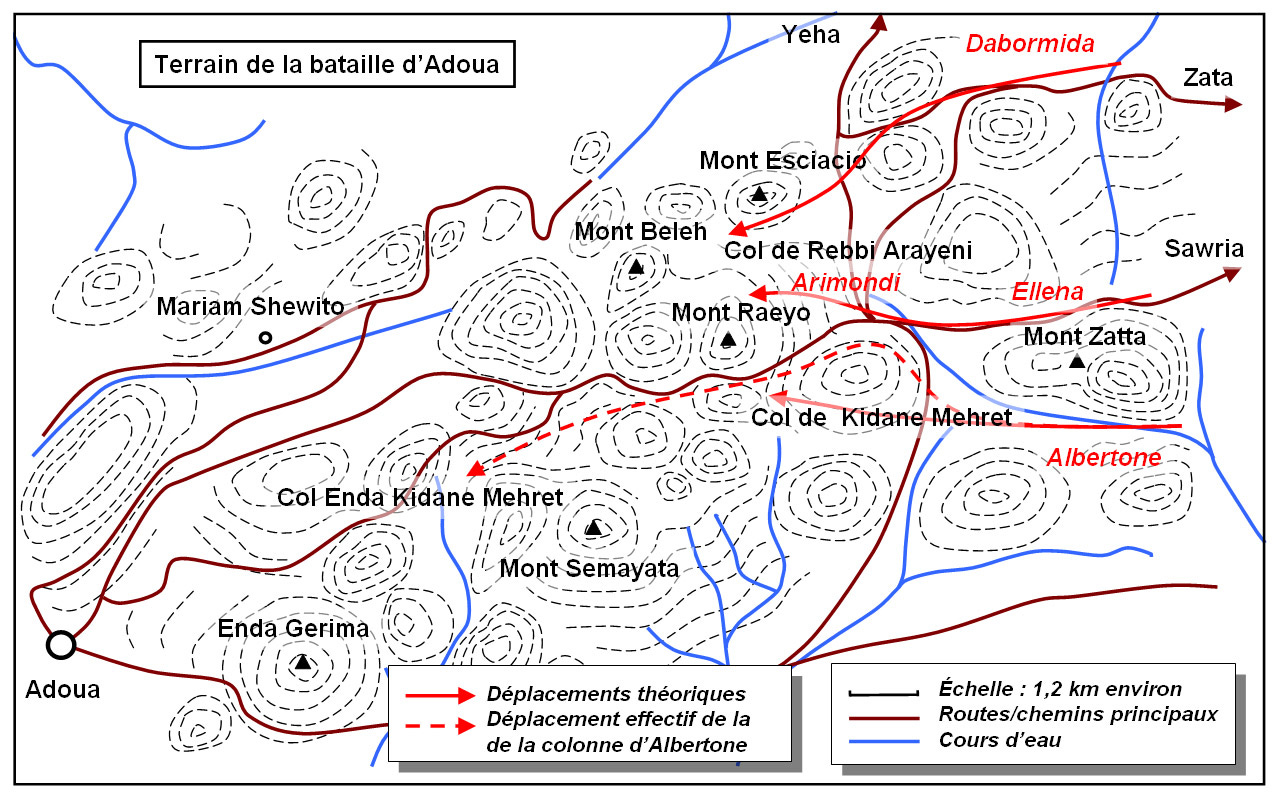

Ordina che le truppe si mettano in marcia suddivise in tre colonne parallele condotte dai generali Albertone (sulla sinistra), Arimondi (al centro) e Dabormida (a destra). Subito dopo parte anche una quarta spedizione, condotta dal generale Ellena, con compiti di riserva e rincalzo.

L’obiettivo è trascinare il nemico in campo aperto. Ma Menelik dall’alto dell’Abba Garima preferisce attendere i battaglioni nemici nella valle sottostante. Non vuole essere il primo ad iniziare le ostilità.

Il 1 marzo, confusi da cartine approssimative, le forze italiane-eritree si disuniscono. Il Generale Albertone prende un monte a destra invece che a sinistra, taglia la strada alle truppe di Arimondi costringendole a restare indietro rispetto alla tabella di marcia. Raggiunge il punto giusto (a sud del monte Rajo) segnato con un nome sbagliato, il colle Chidane Meret, che è ancora molto lontano. In un impeto di protagonismo insensato, Albertone decide di allungare e raggiungere il vero Chidane Meret. Le tre colonne si ritrovano isolate e senza coordinamento.

Gli etiopi capiscono che è il momento giusto di caricare. Alcune fonti dicono che sia Ras Alula a partire, altre che sia l’imperatrice Taitù con la sua guardia personale di settemila uomini. Poco importa, l’esercito etiope segue in massa. Riesce ad accerchiare le colonne italiane, sbaragliandole una ad una in un pandemonio di terrore.

La mattanza dura una giornata intera. Alla fine, il bilancio è devastante. Tra i cinque e i settemila morti italiani (su un totale di diecimila), duemila morti tra gli ascari, circa millecinquecento feriti, quasi duemila prigionieri.

Durante la battaglia, i guerrieri etiopi si vendicano su alcuni feriti italiani spogliandoli ed evirandoli, un rito che impedisce al nemico di riprodursi. Si tratta di una pratica vietata dall’imperatore Menelik, ma impossibile da impedire nel caos generale.

Un destino diverso attende gli ascari eritrei sopravvissuti. Per gli etiopi sono dei traditori, ma bisogna dire che se avessero disertato gli italiani li avrebbero uccisi. Gli etiopi li lasciano vivere, ma li puniscono con il taglio della mano destra e del piede sinistro. Una sorta di marchio di Caino ed un modo per impedire che possano combattere ancora. Durante un incontro a Bologna, l’attivista eritreo Abraham Tesfay ha raccontato che nel suo paese una generazione intera è cresciuta con i nonni mutilati dagli etiopi. Questo ha creato uno strascico di odio tra i due popoli che permane tuttora, di cui noi portiamo la responsabilità.

Al termine della guerra, Menelik rimanda a casa tutti i prigionieri italiani, perlopiù incolumi. Decide di rinunciare ad invadere l’Eritrea, concedendo all’Italia di mantenere la colonia. Col senno di poi questa si rivelerà una pessima decisione. Ma come biasimiare chi ha appena terminato una battaglia sanguinosa e non se la sente di cominciarne subito un’altra?

Bisogna considerare infatti che anche dal lato degli etiopi si contano perdite enormi, le stime variano tra i quattro e i settemila soldati uccisi. Poi, si sa, nella narrazione eurocentrica i caduti nativi sono sempre poco rilevanti, e non importa se numerosi quanto i nostri. Adua viene raccontata come un massacro di soli bianchi. E con la abituale perversione retorica, i morti italiani diventano martiri da commemorare in nome di chissà quale causa.

Ovviamente, le conseguenze in patria sono pesantissime. Crispi è costretto a dimettersi. Baratieri viene processato da una Corte Marziale (poi assolto, ma destituito da ogni incarico militare). Il governo abbandona ogni ulteriore progetto di conquista.

Nell’ottobre del 1896 le due nazioni firmano la pace di Addis Abeba. L’Italia mantiene la colonia eritrea, ma riconosce la piena autonomia dell’Etiopia e abroga il trattato di Uccialli (il peccato originale).

Per gli etiopi Adua è un evento epico, un mito fondativo della nazione. Da allora si celebra il trionfo sugli italiani e la riconquistata indipendenza con una festa nazionale nel giorno del 2 giugno, non quello della vittoria ma il successivo, quando si diffonde la notizia e la popolazione può finalmente festeggiare la fine di un incubo.

Per l’Italia, invece, Adua è una fonte di imbarazzo enorme, una vergogna indelebile che resterà scolpita nell’immaginario collettivo per decenni. Mussolini userà Adua come pretesto retorico per giustificare l’invasione dell’Etiopia nel 35: il riscatto della nazione, il recupero della virilità perduta, eccetera. E con lo spettro di questa sconfitta epocale pianificherà una delle campagne più stragiste della storia, utilizzando in modo massiccio gas e bombardamenti. Uno dei temi di cui parlerò nella mia graphic novel.