Il macellaio degli arabi

Graziani come il classico antagonista: malvagio, potente, spietato. Una reputazione che il maresciallo d'Italia si guadagna a partire dalla riconquista della Libia.

Ogni sceneggiatura che si rispetti ha un antagonista, ovverosia una figura che si oppone al protagonista. Ci sono una quantità di caratterizzazioni possibili, ma nella struttura narrativa più classica si tratta solitamente di un personaggio malvagio, potente e spietato (Sauron nel Signore degli Anelli o Napoleone nella Fattoria degli Animali). Nel mio fumetto il maresciallo Rodolfo Graziani incarna alla perfezione l’antagonista.

Graziani diventa vice governatore dell’Etiopia a fine maggio 1936, venti giorni dopo la conquista di Addis Abeba. Prende il posto di Badoglio, silurato da Mussolini in quanto orientato a governare il paese in collaborazione con la classe dirigente locale. Il duce pretende un dominio totalitario: nessun compromesso con i ras, annientamento della classe intellettuale, assoggettamento della popolazione.

L’uomo giusto per il compito è Rodolfo Graziani. È la personificazione dell’uomo nuovo propugnato dal fascismo: alto, forte, impavido, fedele al partito e alla patria. Durante la sua precedente esperienza in Libia si è procurato una solida reputazione, ideale per realizzare la visione di Mussolini.

Graziani nasce nel 1882 a Filettino in Ciociaria e cresce ad Affile, un paese vicino (dove Fratelli d’Italia gli ha dedicato un mausoleo). Ha fin da subito la vocazione per le forze armate, vorrebbe frequentare l’Accademia Militare di Modena, ma non ha sufficienti mezzi economici ed entra in fanteria a Roma. Nel 1908, a ventisei anni, fa domanda per andare in Eritrea (colonia italiana dal 1890). Comanda un battaglione di nativi ad Adi Ugri, una località oggi rinominata Mendefera che significa "nessuno osò", in riferimento alla feroce resistenza da parte della popolazione nei confronti del colonialismo italiano. Qui familiarizza con le lingue locali, in particolare l’arabo e il tigrino, e con la gestione degli ascari.

Nel 1911 un serpente velenoso lo morde ad una mano, Graziani è ricoverato ad Asmara, rischia grosso. Quando torna operativo è debilitato, prende la malaria e deve tornare in patria.

Proprio in quel periodo l’Italia avvia la campagna per conquistare la Libia, detta anche guerra italo-turca perché l’obiettivo è avvantaggiarsi del disfacimento dell’Impero Ottomano. Sono passati quindici anni dall’umiliazione di Adua, la ferita brucia ancora, e la missione viene propagandata enfaticamente come una grande opportunità di riscatto nazionale. Si diffonde la canzone Tripoli bel suol d’amore, resa famosa dalla performance di Gea della Garisenda che la canta vestita solo di una bandiera tricolore (le metafore sessiste sono un tòpos della retorica coloniale). Persino il poeta Giovanni Pascoli accantona il fanciullino che è in lui e annuncia: “La grande proletaria si è mossa”.

Il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti è convinto che gli arabi ci accoglieranno come liberatori. Invece, il nostro esercito incontra una strenua resistenza da parte delle popolazioni locali che ingaggiano violente battaglie, come quella di Sciara Sciat. Per prevalere, l’esercito italiano mette in campo una tremenda dimostrazione di forza: stragi, esecuzioni, deportazioni. A Bologna si celebrano questi risultati edificando il quartiere Cirenaica, con le vie intitolate ai luoghi di conquista: Libia, Tripoli, Cirene, Bengasi, Homs, Zuara.

Graziani vorrebbe partecipare, ma è in precarie condizioni di salute e deve stare alla finestra. Riesce ad arrivare in Libia solo nel 1914, in qualità di capitano. Poi scoppia la guerra mondiale, l’Italia deve sospendere i suoi piani coloniali. Graziani torna nello stivale, partecipa al conflitto e viene promosso colonnello.

Nel 1921 l’Italia decide di ricominciare l’espansione in Nord Africa. Lo fa partendo dalla Tripolitania, dove nomina governatore della regione Giuseppe Volpi, un banchiere veneziano, massone e fascista della prima ora. Graziani è il protagonista dell’azione militare. Liquida l’approccio retrogrado adottato fino a quel momento dai vecchi ufficiali e punta a colpire a morte l’avversario “senza tregua, né misericordia”, utilizzando tutti gli armamenti più moderni a disposizione. Inoltre, scioglie da ogni vincolo gli ascari eritrei e libici, scatenando la loro capacità di manovra e facendone un terribile strumento di morte.

L’avvento del fascismo nel 1922 imprime un’accelerazione alla riconquista. Graziani trova sostegno politico per le sue strategie. Mentre Mussolini marcia su Roma, Graziani marcia su Yefren, e interpreta questa coincidenza come un segno della sintonia con il nuovo regime. Con il pieno sostegno del governatore Volpi, Graziani ha carta bianca per portare avanti le operazioni. La sua fama si consolida: militare durissimo, senza pietà, crudele. Viene definito un “macellaio” non solo dalle sue vittime, ma anche da qualche collega che non condivide i suoi metodi.

Intorno al 1925 la Tripolitania è riconquistata. Come premio Graziani ottiene la tessera ad honorem del Partito Fascista, Volpi la carica nobiliare di conte di Misurata (per inciso, il neo-conte diventa promotore della futura Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ed è il personaggio che celebriamo ogni anno proprio in questo periodo con la Coppa Volpi al/la miglior interprete).

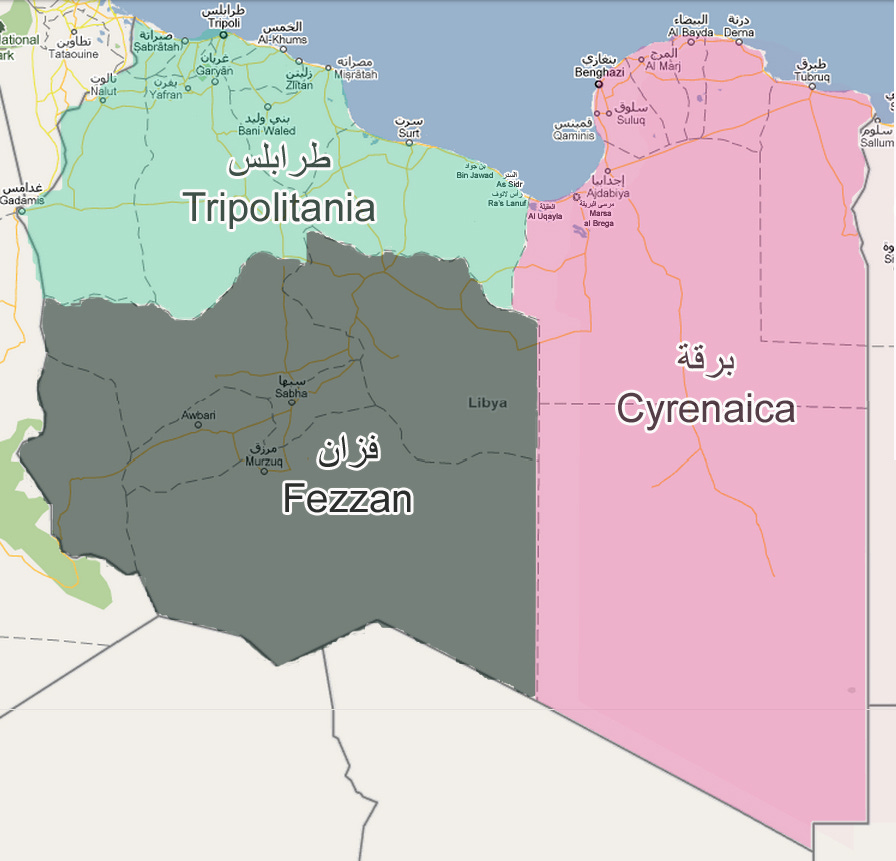

Nel 1928 si passa alla regione adiacente, la Cirenaica. Graziani penetra il territorio con l’appoggio di pesanti bombardamenti al fosgene, un gas asfissiante, fa strage di mujaheddin che cercano coraggiosamente di difendere il proprio territorio armati solo di fucili e sciabole.

La resistenza locale è condotta dai Senussi, una confraternita islamica organizzata in comunità, dette zavie, che formano un’amministrazione parallela. Il loro leader è Omar al-Mukhtar, un insegnante di Corano di settant’anni che combatte gli italiani fin dalla prima invasione del 1911.

Omar al-Mukhtar possiede capacità strategiche, conoscenza del territorio, appoggio della comunità locale. Le sue bande armate beduine colpiscono gli italiani con tecniche di guerriglia mordi e fuggi.

Nel 1929 Mussolini affida il governo di Tripolitania e Cirenaica a Pietro Badoglio, e ordina di procedere anche con l’occupazione della regione del Fezzan. Graziani elabora un piano che porta alla rapida conquista delle principali città. All’inizio del 1930 gli italiani ottengono il controllo della capitale, Murzuch. La campagna del Fezzan termina con l’inseguimento delle ultime colonne di mujaheddin che stanno marciando con famiglie e bestiame verso l’Algeria con l’unico obiettivo di mettersi in salvo. Non costituiscono nessun pericolo, ma Graziani fa bombardare il gregge umano per giorni, facendo strage anche di donne, bambini, anziani.

Nel 1930 Badoglio diventa governatore unico della Libia, Graziani vicegovernatore della Cirenaica. La resistenza di Omar al-Mukhtar continua ad essere una spina nel fianco. Badoglio e Graziani decidono di stroncarla con due mosse. Primo, chiudere il confine con l’Egitto, ritenuto una fonte di approvvigionamento per i guerriglieri, installando una barriera di reticolati lunga duecentosettanta chilometri. Secondo, sgomberare l’intera regione, per impedire alla popolazione di offrire sostegno ai ribelli.

Graziani comanda una serie di massacri nei villaggi con artiglieria pesante, bombardamenti, armi chimiche. Fa chiudere ed espropriare le zavie senussite, confisca circa settantamila ettari di terra fertile, deporta un totale di centomila di persone. Le marce forzate delle famiglie arrivano a superare i mille chilometri, chi indugia viene passato per le armi. Lungo il tragitto, il bestiame è decimato dalla fame e dalla sete. Le colonne sono dirette nei campi di concentramento a sud di Bengasi e nella Sirtica, luoghi torridi e malsani, dove il tasso di mortalità è altissimo.

Le vittime di questa strategia criminale ammonteranno a circa quarantamila persone. Se si considera che la popolazione totale della Cirenaica nel 1911 era di duecentomila abitanti, siamo di fronte ad un autentico genocidio. Migliaia di bambini restano orfani, vengono portati in collegi dove crescono indottrinati nel culto del duce. Diventeranno soldati spietati, utilizzati nell’invasione dell’Etiopia con la Divisione Libia del generale Nasi.

A metà settembre 1931 Omar al-Mukhtar viene arrestato. Graziani lo interroga, cerca di convincerlo a far cessare la guerriglia, ma non ottiene nulla. Dopo un processo farsa, lo fa portare nel campo di concentramento di Soluch ed impiccare. Ventimila prigionieri libici vengono fatti affluire dai vari lager per assistere allo spettacolo.

Su questo lugubre capitolo della nostra storia c’è un film del 1980 che si chiama Il leone del deserto, con Anthony Quinn nei panni di Omar al-Mukhtar e Oliver Reed in quelli di Graziani. I produttori presentano la pellicola a New York nel 1981 e al Festival di Cannes nel 1982. In Italia il governo Andreotti lo definisce lesivo dell’onore dell’esercito e ne vieta la distribuzione, la censura dura circa trent’anni (oggi si può vedere su YouTube l’edizione italiana trasmessa da Sky nel 2009).

Il film è il tipico kolossal americano, trascurabile dal punto di vista artistico ma molto interessante a livello culturale. È uno dei rari casi in cui il cinema sovverte il falso stereotipo di Mediterraneo con gli italiani invasori buontemponi, offrendoci uno scampolo di verità storica. Finalmente, i nostri soldati sono rappresentati come brutali assassini e il loro comandante Graziani come il classico antagonista: malvagio, potente, spietato.